──完成したばかりのルーパーについて、まずは基本的な機能面から聞かせてください。

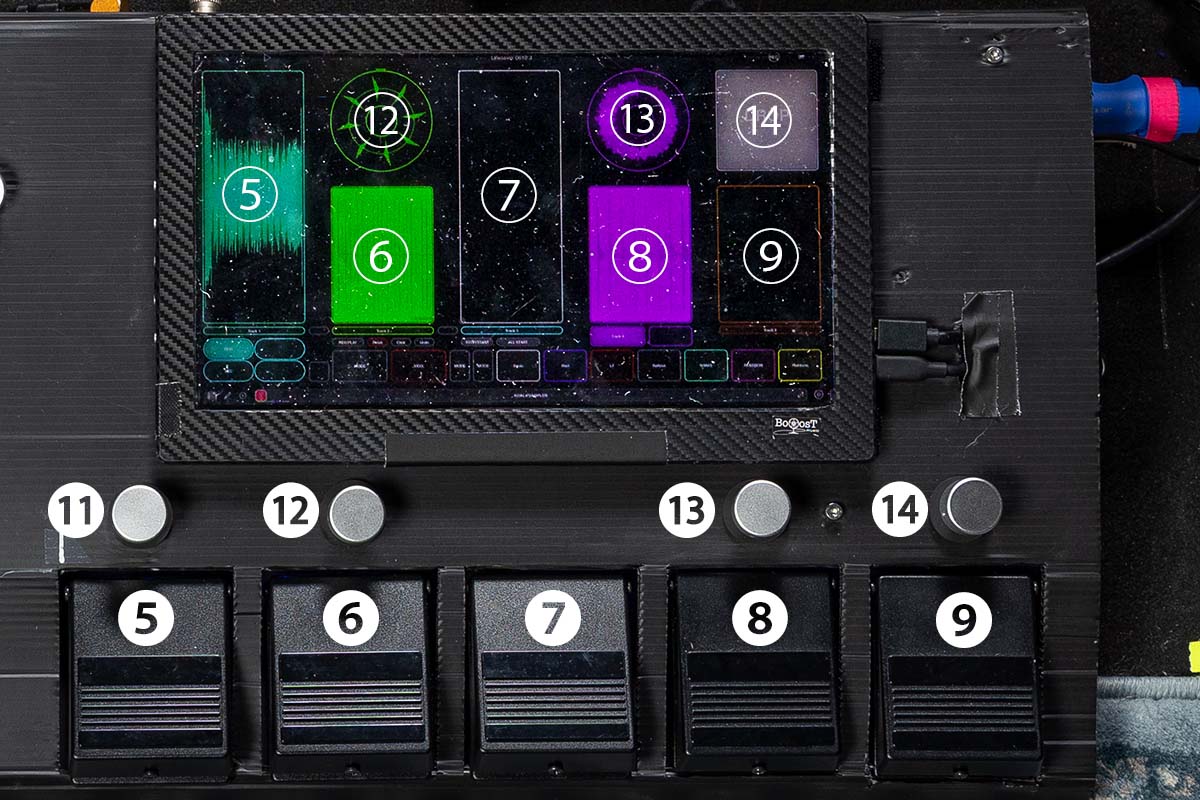

iPadにインストールしている“Loopy Pro”というソフトを使っていて、そのコントローラーとしてこのルーパーを使っているんですよ。で、⑤〜⑬までのボタンに8トラックが対応していて、それぞれでオン/オフなどができるようになっていますね。

MODE(③)を押すとVOLノブの周りの色が変わるんですけど、緑の時は各トラックに録音してあるものをプレイ/ストップできる状態で、赤く光るモードにするとそれぞれのスイッチでループの録音開始/停止ができるようになります。

──iPadと連動しているんですね。

そうです。“Loopy Pro”はすごく拡張性の高いルーパー・ソフトで、iPadも性能がどんどん良くなっているので、そこでルーパーの脳みそを動かしている感じです。

でも基本的には手で使うソフトなので、足下で操作するコントローラーとして自作のルーパーを使っているんです。

──ルーパー側の右側のディスプレイ⑮は?

iPadの画面をそのまま映しています。読み込むファイルによって、ボタンの表示がいろいろ変わったりするんですけど、画面の表示とペダルのレイアウトが対応するようになっているんです。

つまり5トラックしか使わない時や8トラック分必要な時など、曲ごとにファイルを分けていて、読み込むファイルによってボタンそれぞれに役割がアサインされる感じですね。

あと⑤がギターで⑥がドラム、⑦がベースみたいに、どこに何を入れるかは決めていて。⑧がだいたいリフもので、⑨はコーラスですね。でも基本的に使うのは⑤〜⑨で、⑪〜⑬は特殊効果で使う感じです。

で、PLAY(①)が全部のトラックの再生、STOP(②)が全部のトラックの停止。DROPって書いてあるボタン(上写真⑭)は、曲の途中で特定のトラックだけを残して停止するものです。これがないと、各トラックを足でバババッて踏まないといけないんです。これもファイルによって役割が変わるので、呼び出したファイルに沿った画面上の配置で足下のペダルを使う感じですね。

──ボタン⑩の役割は?

直前に入れたループ・フレーズを消すボタンです。1回踏むと直前に録音したフレーズが消えて、2回踏むとその前まで消すことができるんですけど。例えば、1個前はうまくいったけど、次のフレーズを間違えたっていう時、すぐにこれを踏むとそれをなかったことにして、継続してループができるんです。

──ルーパーを自作する理由を教えてください。

既製品のルーパーはひとつのハードウェアになっているので、音の信号から何から全部その中で制御しているんですよね。だからその製品以上の音の変化をつけづらいんですよ。でも“Loopy Pro”はルーパーの機能だけをコンピュータの中で動かしているので、自分の音は周りの機材で変えていける。今の状況だと、このやり方のほうが圧倒的に音がクリアになるんです。

あと、やっぱりエフェクターは有線でいろいろつないでいくので、音が劣化していくんですよ。それで音を重ねていくと、解像度が低いぼやけた音像になってしまう。そうすると、細かいことをやっても伝わらないっていうことが起きるので、各トラックを独立したチャンネルで出せるようにしていて。今みたいに5個トラックを作った時に、全部別々のチャンネルで音を出せるんです。

ほかの製品だと、PA卓の人に対して、トラック1は完全にトラック1のチャンネルで、ドラムはドラムのチャンネルみたいに、バンドとまったく同じような感覚で分けたいってなった時に、それができなかったんですよ。

このやり方だと音がそれぞれがクリアだし、自分が好きなようにルーティンができる。PAさんもすごく楽だし、こっちも狙った音作りがしやすいんですよね。

──筐体のデザインなどでのこだわりは?

多くのルーパーだとペダルが小さくて、ライブでテンションが上がった時などに踏み間違えるんですよね。でもこれは大きく作っているので、踏み間違いがないっていうメリットがありますよね。

あと僕が今回やったのは、ペダルのタッチの感覚やスピード感などをマイコン・チップにすべてプログラミングし、反応速度をよくしているんです。踏んだ瞬間から音が返ってくるまでのレスポンスが、自分の体で出来上がったリズムと一致するように合わせられる。だから、自作するほうが拡張性が高いんですよ。

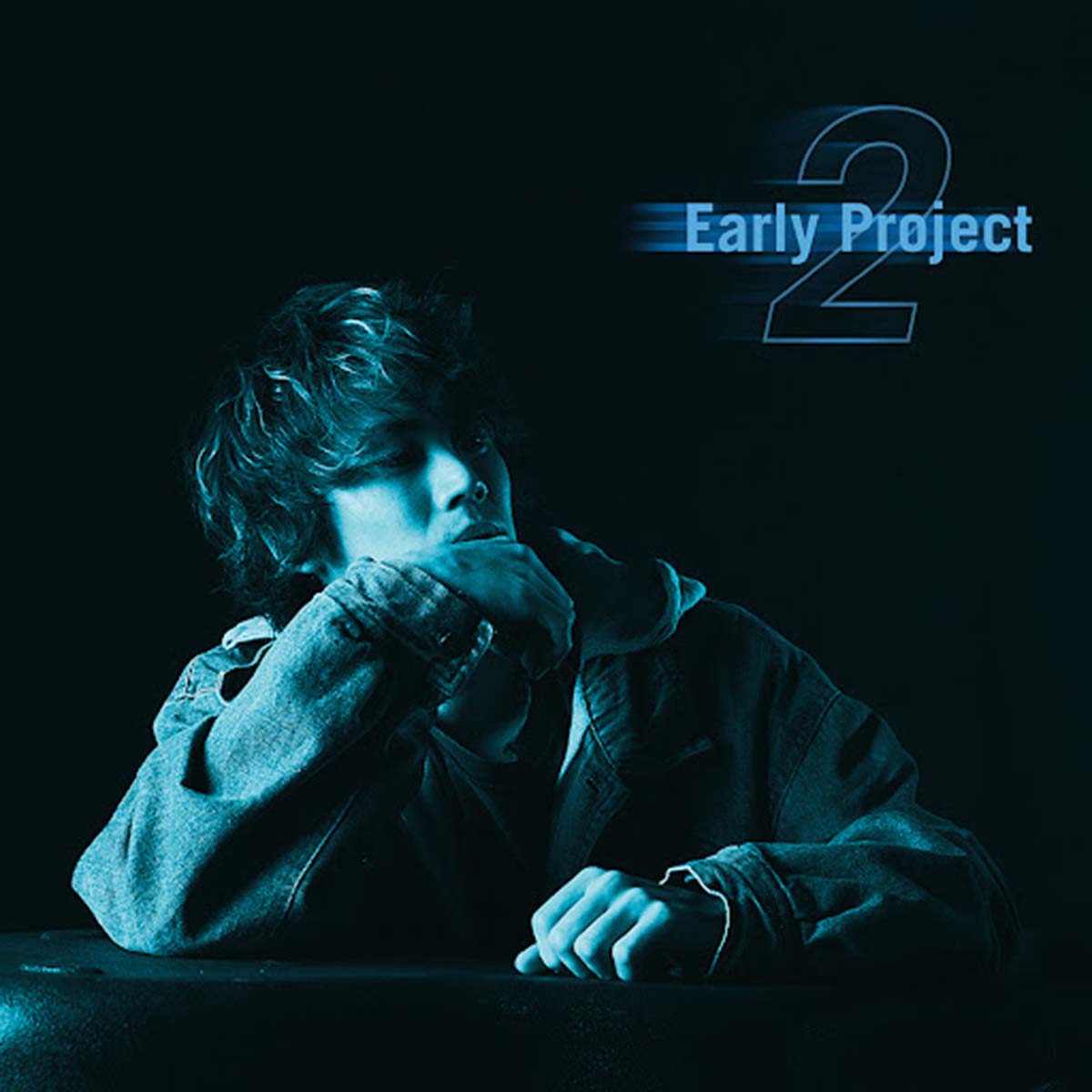

『Early Project 2』ReN

2025年4月4日デジタルリリース

- Riot

- Why so serious?

- Precious

- Free to go

- シャンデリア