アコースティック・ギターが上手くなりたい人のための“アコギ上達100の裏ワザ”。すべてのアコギ弾きに役立つヒントを紹介!

文:いちむらまさき イラスト:花くまゆうさく

※本記事は『アコギ上達100の裏ワザ』(小社刊)の内容を転載したものです。

アルペジオでグルーヴさせたければ

➡音の止まる瞬間を理解する

アルペジオでも、音は弦ごとに止まっていくはずです。しかし何も意識せずに、音がバラバラに止まっていくのは良くありません。

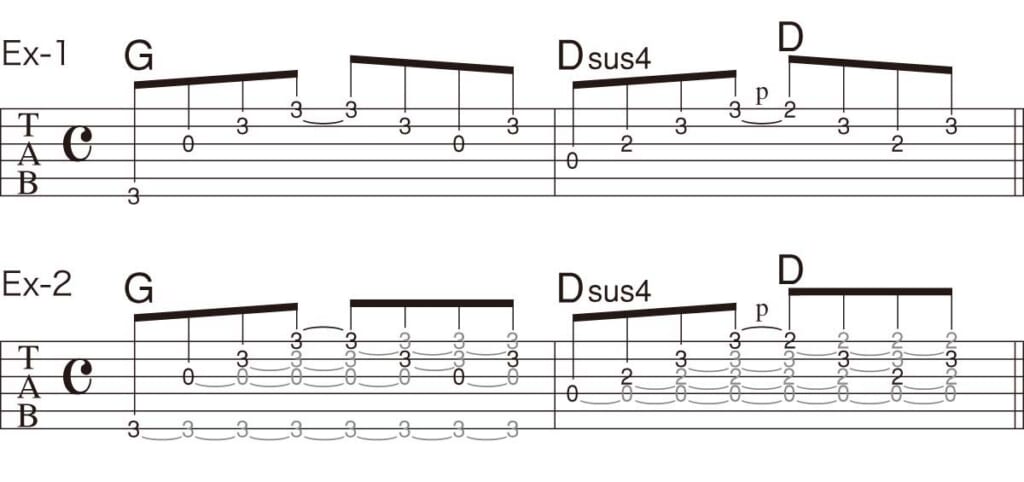

本来、Ex-1のアルペジオは、忠実に書けばEx-2のようにプレイします。

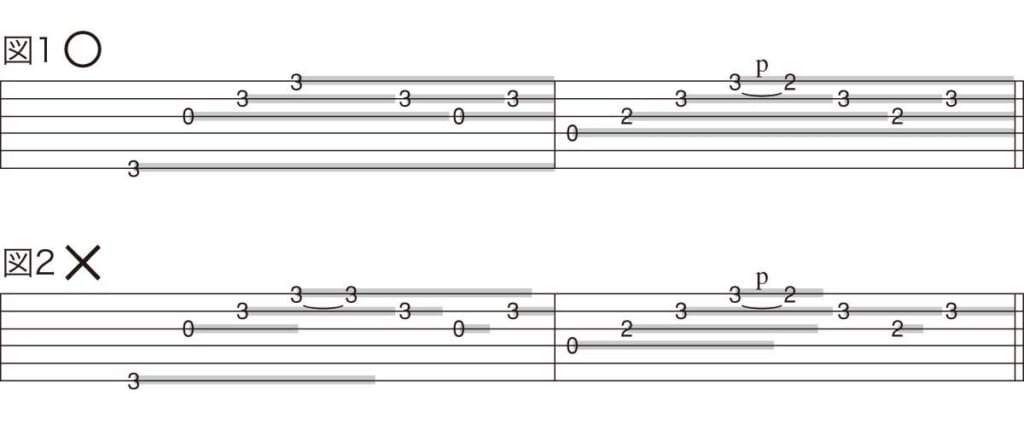

が、これでは、譜面が読みにくくて仕方がないので、Ex-1のように省略してあるのです。つまり、Ex-1でも図1のように音を伸ばしてプレイしなければいけないわけですね。

これが上手くいかず、音が途切れたりすると、アルペジオの響きが失われてしまいます(図2)。まず、これを認識してください。

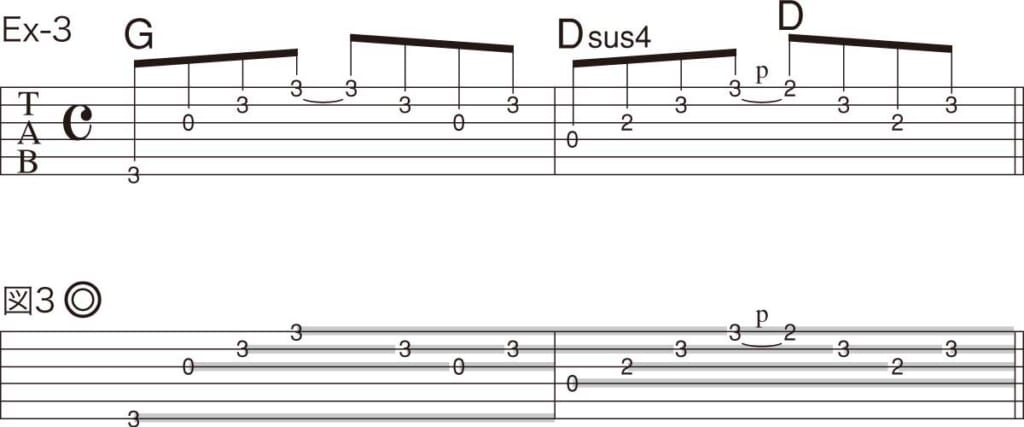

ここでドンデン返しを言います。実は、図1も間違いなのです。実際には、次に弦をピッキングするまでは、コード・チェンジに関係のない音が出続けています。

よって本当の正解は図3です。1〜2弦の3fは持続したまま響かせておく、そして響き続けてしまうものなのです。別のコードに入ってもつながっている音があった方が、アルペジオは美しく響くのですね。もちろん、図1も小節の区切りで全弦ミュートすれば、成立するプレイではあります。

これを説明したのは、当然ながら音を止める瞬間を意識してほしいという目的です。譜面にしても図版にしても“音ってのは勝手に止まっているわけじゃないんだな”と知っておいてほしいのです。単音においても、アドリブ・プレイにおいても、ストロークにおいても、音を“出して”、“止める”の両方が表現できるのが上手いプレイだということです。

この譜例では、6弦の音を2小節目のDsus4にコード・チェンジする瞬間にミュートすることが大切です。その場合、左手の親指で6弦2fに触れてミュートしてやると、D(onF#)フォームになり、Dコードと一緒に響いても構わないF#音の場所でミュートできます(もちろん右手でミュートしてもOKです)。

ということは、Gフォームであらかじめ親指で6弦2fに乗せておけばいい! これぞ裏ワザです。