アコースティック・ギターが上手くなりたい人のための“アコギ上達100の裏ワザ”。すべてのアコギ弾きに役立つヒントを紹介!

文:いちむらまさき イラスト:花くまゆうさく

※本記事は『アコギ上達100の裏ワザ』(小社刊)の内容を転載したものです。

本当に上手くなりたければ

➡音の“止め方”を学べ

楽器をプレイする上で最も重要なのは“音を出さない”のを表現することです。この表現の上手い人が、本当に上手い人です。楽器をマスターし始める初期には、音を出す瞬間を考えがちであり、譜面においても音の出だしを読み取ろうとします。しかし、肝心なのは“音を止める瞬間”や“音を出さずに我慢する時間”なのです。

音はいつかは止まります。しかし、それを自分の意識でコントロールすることが大切です。“音を出して→止める”をコントロールできて、初めて“プレイ”になるのです。それはつまり“休符を弾く”という感覚が必要ということです。

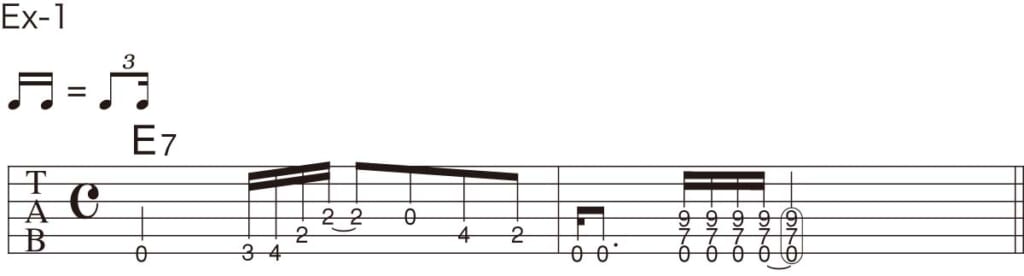

具体的に説明します。Ex-1は何げないリフです。まずは、これを弾けるようにしてください。ピック弾きでもフィンガーピッキングでもOKです。

この後に続く裏ワザでは、この譜例を少しずつ変えて、グルーヴの作り方の入り口を伝授します。

さて、プレイの“音量”というものは、ピッキング時に最大になり、すぐに少し小さくなり、だんだん消えていきます。そして、次に同じ弦を弾くとそれは持続されます。

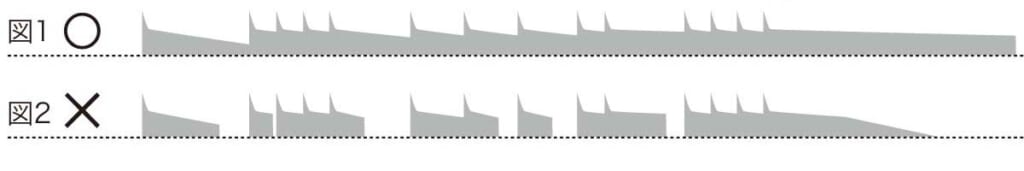

この譜例で言えば、休符がないので、常に音は出ている状態です(図1)。でも、音をどこで止めているのか意識していないプレイではダメです(図2)。

ギターには6本の弦があります。単純なアルペジオでも、1本ごとの音の出だしと共に、その弦の音が止まる瞬間があるのです。その音の止めどころを、フレーズの変わる瞬間にまで伸ばしておくのか、それとも一度区切るのか──これは楽曲の中で何十回と訪れる大切な部分であることを意識しましょう。

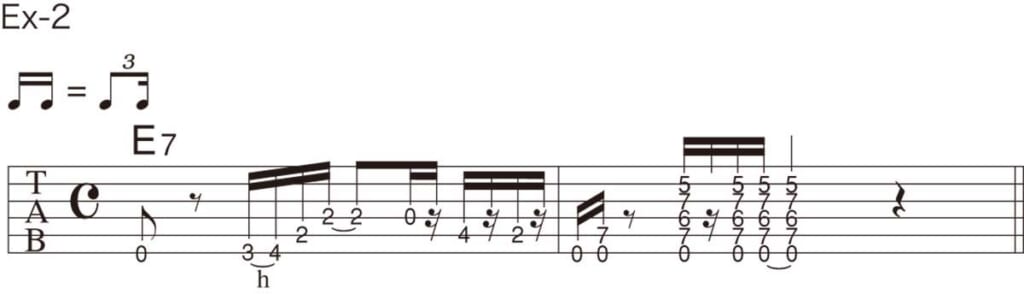

以下のEx-2は、Ex-1に休符を入れたものです。休符が入ると、左手か右手のどこかでミュートすることによって、弦1本ごとに音を止める作業が不可欠になります。

これが“休符を弾く”という感覚です。また、この譜例では2拍目にハンマリングを加え、最後の和音のE7のフォームも変えています。譜面の解釈を緩く考えたり、休符表現の意識が薄いプレイでは、“何となく”なアバウトさが出てしまいます。

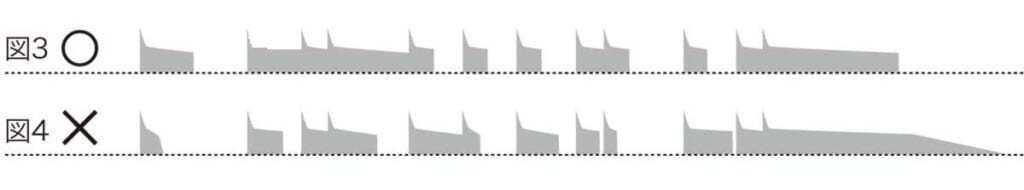

下図4のような音の区切り方では、人に訴えるものがありません。図3のようにリズムを区切るべき場所(次の音符なり休符の瞬間)でしっかり音を止めてコントロールしないと、“ノリ”が出てこないのです。