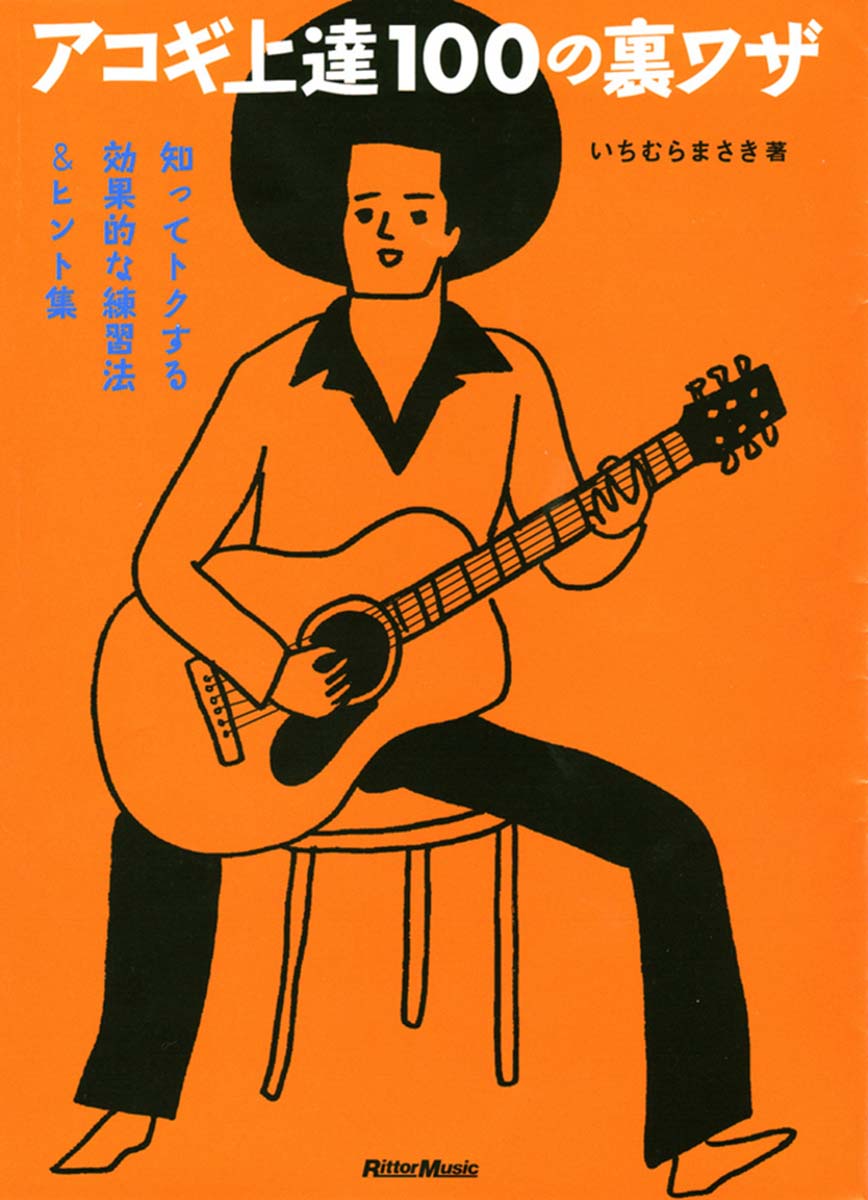

アコースティック・ギターが上手くなりたい人のための“アコギ上達100の裏ワザ”。すべてのアコギ弾きに役立つヒントを紹介!

文:いちむらまさき イラスト:花くまゆうさく

※本記事は『アコギ上達100の裏ワザ』(小社刊)の内容を転載したものです。

アコギをアコギらしく弾くには

➡ エレキらしいテクニックを排除する練習をする

アコギを弾くならば、エレキ・ギターとの差別化を考え、その特徴を生かしたいものです。その答えを見つけるには、逆にエレキの特徴を考えてみればいいのです。

エレキの特徴は、“弦が細い分チョーキングしやすい”、“音が伸びるのでピッキング回数が少なくてもプリングやハンマリングで多くの音を出せる”など。これを逆に考えます。なるべくチョーキング、プリング、ハンマリングを控え目にし、音が伸びないことを考慮に入れてプレイすることが、アコギらしさを表現することになるわけです。普段、エレキでロックをプレイする人こそ、アコギを持ったらチョーキングをできるだけ我慢する——こうした感性があってもいいのです。

僕の場合は、ライブの前半はチョーキングを我慢します。後半のここぞという時にだけチョーキングします。この回数が少ないからこそ、アコギが“生きる”のです(もちろんその選択は自由です)。

では次に、“エレキらしからぬ……”という意味を考えてみましょう。それもアコギの特徴になります。エレキであまり効果のないことは、(程度問題ではありますが)“弦を撫でるように弾く”ことです。ということは、アコギらしさとは“自分のピッキング加減でサウンドをコントロールする”表現ではないでしょうか。優しくピッキングしたり、強くピッキングすることで、音量や表情を変えられることがアコギのメリットというわけなのです。

さらに“ボディや指板上の弦を叩く”ということも、エレキではあまり効果のないことですよね。だから、マイケル・ヘッジスや押尾コータロー氏のようなアコギ・プレイヤーが出てくるのです。

また、エレキでは同じ音程を出し続けるとカッコ悪くなってしまう場合もありますが、アコギではカッコ良くなったりします。