もっと弦があれば足りるのに。その思いはずっと持っていました。

──多弦ギターの必要性はどういった経緯で生まれたんですか?

以前からバロック音楽やシューベルトの歌曲を伴奏することがあって、その時ですね。バロック音楽の譜面は上にメロディのラインがあって、下には通奏低音と言ってベース・ラインが指定されているんですけど、奏者はそこに即興的な和音をつけて演奏する作法なんです。で、そのベース・ラインを6弦ギターで弾こうとすると音域が足りなくて、部分的にオクターブ上で弾いたり、小節単位でまるごとラインを上げたりする必要がある。“もっと弦があれば足りるのに”っていう思いはずっと持っていました。

──長らく今井さんのギターを愛用されていますが、改めてその魅力とは?

僕にとって今井さんのギターは、オーセンティックさとモダンな演奏性のバランスが絶妙なんです。ビンテージのギターって、一音のインパクトが強いし味わいも深いんですけど、しっかり押さえて弾く必要があるし、音色要素も多いのでミスが増えやすい。逆にダブルトップのようなモダンなスタイルのギターはもうタッチパネルのように音が出て、音色も一定でミスは減らせますが、味わいが少なくなる傾向にあります。

どっちも一長一短ですけど、最近の若手は後者のギターを好むことが多くて、そこから新しいスタイルも生まれたりしているんですけど、僕はジュリアン・ブリームやジョン・ウィリアムスといったもっと古い世代のギターを勉強してきたので、“ギターらしい味わい”も大事にしたい。その点で今井さんの楽器は、伝統的な響きを残しながら演奏性も高いんです。しかも音が大きいし。そこが魅力だと思います。

──今回の8弦にあたって特別なリクエストは?

基本的にはお任せしました。お願いしたのは“アクションを軽くしてほしい”ということ。フレットはJESCAR製の背が高く太めのものにしてもらって、弦高もかなり低くしてあります。瞬間的なインパクトで音が鳴るように調整してもらっています。

──でき上がった8弦を最初に手にした時の感触は?

意外とスッと弾ける人もいるんですけど、僕は全然ダメで(笑)。最初は6弦の曲すらまともに弾けませんでしたね。届いたのは2022年6月で、その頃はアンサンブルのツアーをしていたんですけど、その中にロサンゼルス・ギター・カルテットのアレンジ曲があって。ロサンゼルス・ギター・カルテットにはジョン・ディアマンさんっていう7弦の奏者がいるので、6弦では出ない音が時々出てくるんです。“これだ”と思って、このギターを受け取ってから3日後には本番で使い始めました。我ながらスパルタでしたけど(笑)、そのおかげで早く慣れることができました。

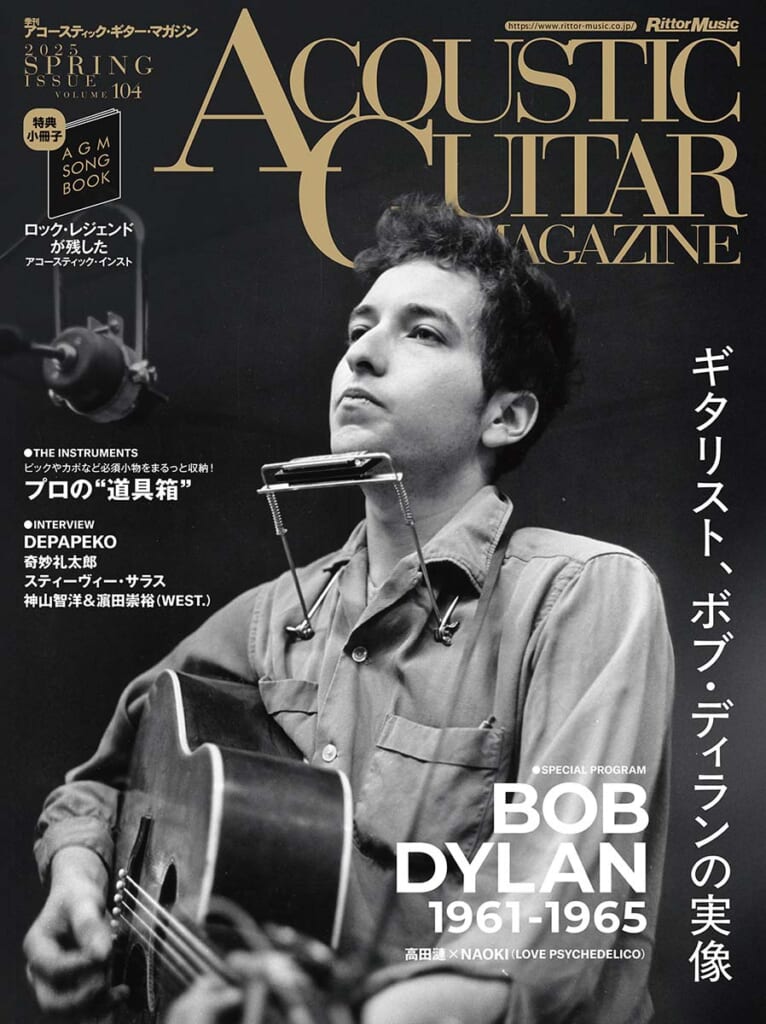

“8弦だから生まれる音楽”など、本器によって見えてきた景色について語ったインタビューの全編は、アコースティック・ギター・マガジン2025年12月号 Vol.106に掲載中!

アコースティック・ギター・マガジン2025年12月号 Vol.106